All’inizio del XX secolo, in una piccola località nel sud-ovest della Francia, tre fratelli sacerdoti fecero una scoperta archeologica senza precedenti. All’interno di una grotta calcarea, scoprirono i resti ben conservati di un individuo che, data la sua età avanzata e l’assenza di denti, sarebbe stato presto soprannominato “il vecchio”. Ma non era un anziano qualsiasi, né tantomeno un Homo sapiens: si trattava di un Neanderthal, una specie estinta che popolò l’Europa migliaia di anni fa. Per oltre un secolo, questo individuo conosciuto dalla scienza come LCS1 — dall’acronimo di La Chapelle-aux-Saints 1— è stato oggetto di interpretazioni, studi e ricostruzioni. Ma nessuna di queste aveva raggiunto il livello di precisione e umanità presentato dal nuovo approccio facciale realizzato da un team internazionale di scienziati e artisti forensi nel 2023. Il lavoro, guidato dal ricercatore brasiliano Cicero Moraes e pubblicato come poster scientifico nell’ottobre dello stesso anno, rivela con sorprendente realismo come poteva essere il volto di questo enigmatico antenato.

Da fossile dimenticato a volto umano: la storia di un cambiamento di prospettiva

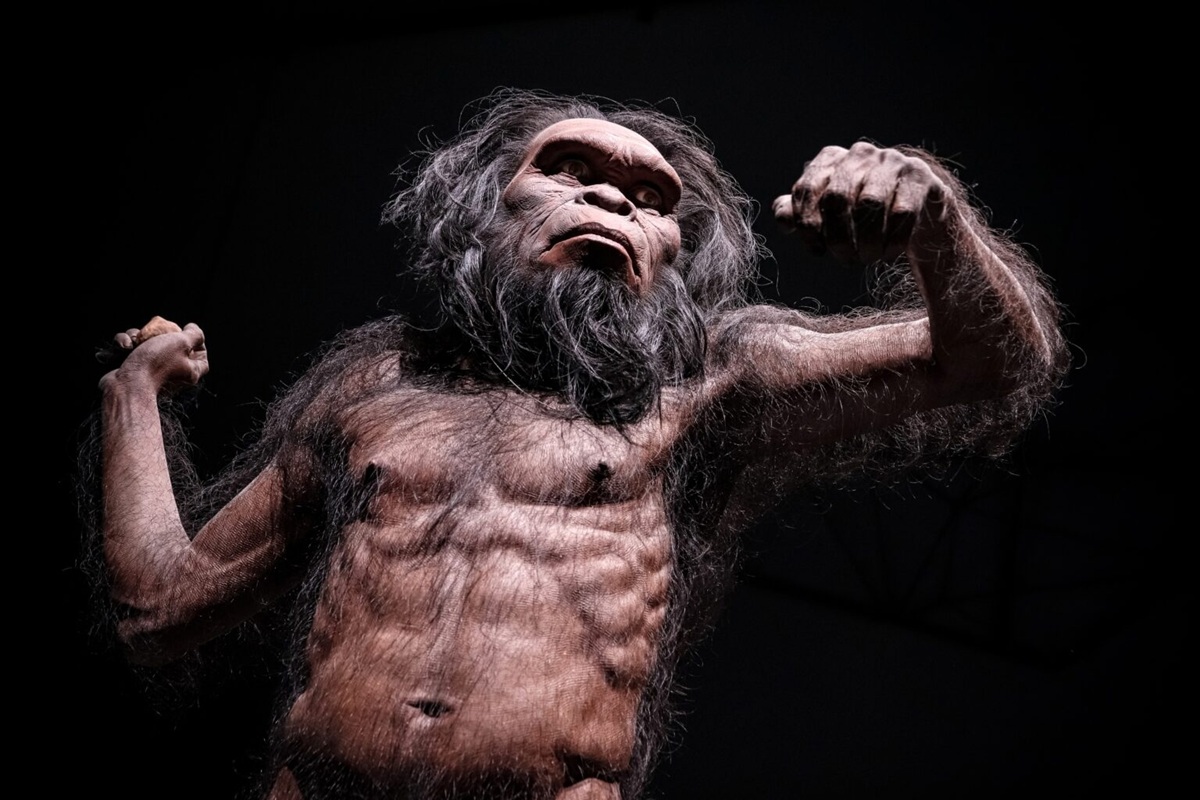

Per decenni, l’immagine di quest’uomo è stata utilizzata per illustrare la presunta brutalità dei Neanderthal. Nel 1911, l’influente paleontologo Marcellin Boule presentò una ricostruzione che mostrava l’individuo curvo, quasi scimmiesco, rafforzando i pregiudizi dell’epoca sulla sua inferiorità rispetto agli esseri umani moderni. Questa visione persistette per gran parte del XX secolo, alimentando l’idea che i Neanderthal fossero poco più che bestie intelligenti.

Tuttavia, il tempo e la scienza hanno corretto quella caricatura. Studi successivi hanno dimostrato che lo scheletro di LCS1 presentava segni di artrosi avanzata, il che spiegava la sua postura ricurva. E, cosa ancora più importante, l’archeologia e la genetica hanno dimostrato che i neanderthal non solo condividevano un antenato comune con noi, ma avevano anche comportamenti simbolici, si prendevano cura dei membri malati del loro gruppo, seppellivano i loro morti e fabbricavano strumenti complessi. Erano, in definitiva, molto più umani di quanto si credesse.

La nuova ricostruzione facciale non cerca solo di riprodurre un volto. Cerca – e riesce – a restituire la dignità a un essere umano che ha vissuto e è morto in tempi remoti, e la cui storia ci aiuta a capire chi siamo.

Tecnologia, scienza e arte per rivivere il passato

Il processo di ricostruzione facciale è iniziato con due modelli digitali del cranio di LCS1: uno ottenuto tramite tomografia computerizzata e l’altro scansionato tramite fotogrammetria a partire da una replica che includeva la mandibola. Entrambi i modelli sono stati allineati con cura per definire la loro corretta posizione anatomica, utilizzando il piano orizzontale di Francoforte, uno standard nell’antropologia fisica.

Da lì, gli esperti hanno utilizzato i dati di un donatore umano moderno, la cui testa è stata modellata in 3D, per fungere da base anatomica. Questa tecnica, nota come “donazione virtuale”, consente di trasferire i tessuti molli – muscoli, pelle, grasso – da un modello contemporaneo al cranio antico, adattandoli mediante deformazioni controllate che rispettano la morfologia originale.

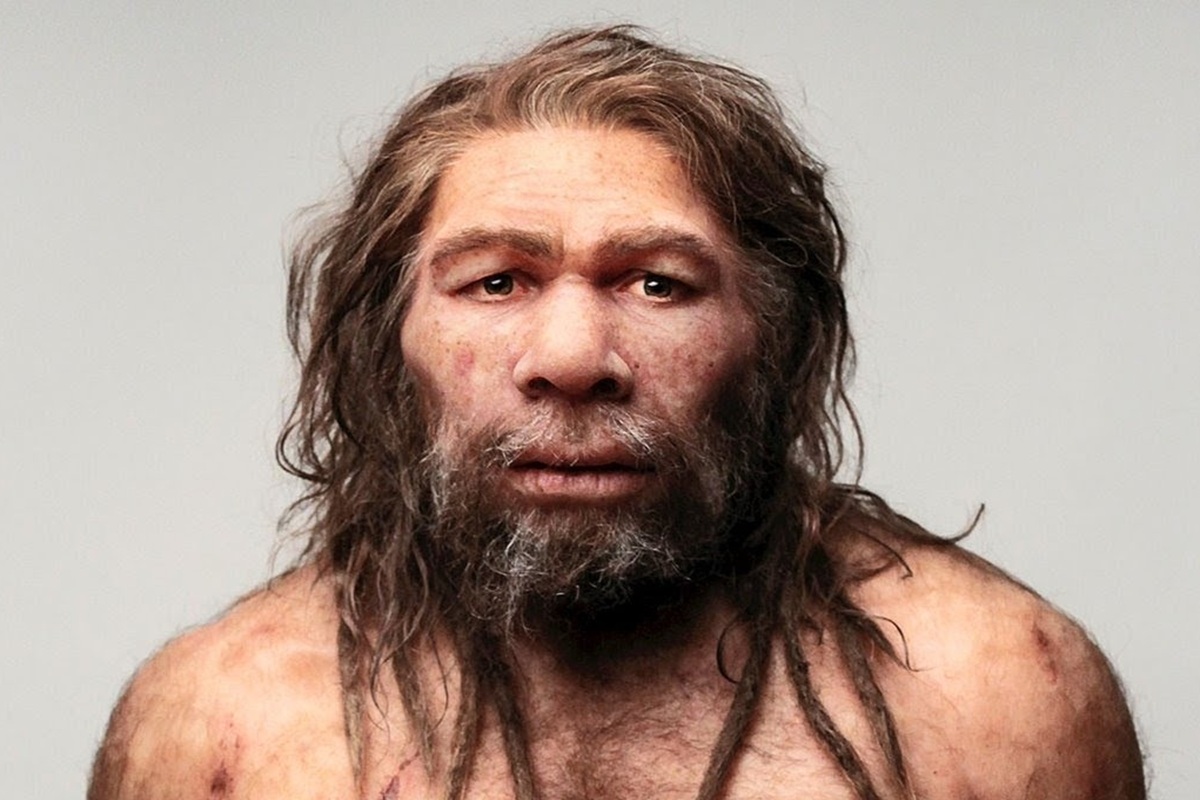

Una volta completata la struttura facciale, sono stati applicati indicatori di spessore dei tessuti ottenuti da studi medici su esseri umani attuali, nonché stime per parti complesse come il naso, che non lascia tracce ossee chiare. Infine, il volto è stato pigmentato e sono stati aggiunti dettagli come barba, capelli e texture cutanea, generando due versioni: una più neutra in tono seppia, senza capelli, e un’altra più interpretativa, con un aspetto vivo e naturale.

Il risultato è impressionante. Lontano dallo stereotipo bestiale, questo neandertaliano appare come un uomo robusto, con tratti unici – come l’assenza del mento – ma perfettamente riconoscibile come umano. Il suo sguardo trasmette fatica, esperienza, persino una certa malinconia. Non è un mostro né un anello mancante, ma un individuo con una storia, un corpo e un volto.

Una svolta nella nostra percezione dei Neanderthal

L’importanza di questa ricostruzione va oltre l’aspetto visivo. Riflette un profondo cambiamento nel modo in cui la scienza moderna affronta il passato umano. Dove prima c’erano disprezzo e semplificazione, ora ci sono sfumature, empatia e rigore tecnico. Gli strumenti digitali non solo consentono di ricreare volti con precisione millimetrica, ma anche di raccontare storie dimenticate con maggiore giustizia.

Inoltre, questa ricostruzione fa parte di una tendenza crescente nella paleoantropologia: l’umanizzazione degli nostri antenati. Sempre più progetti cercano di rappresentare i Neanderthal, i Denisoviani o gli Homo erectus come persone reali, con identità, emozioni e vite complesse. In questo caso, il volto dell’uomo di La Chapelle-aux-Saints non solo illustra un ritrovamento fossile, ma anche una visione rinnovata di ciò che significa essere umani.

E c’è un dato che rafforza questa linea: l’individuo stesso avrebbe vissuto fino a oltre 60 anni, un’età notevole per l’epoca, soprattutto se si considera che soffriva di malattie come la brucellosi, un’infezione zoonotica. Ciò suggerisce che ricevette cure all’interno del suo gruppo, che non fu abbandonato, e che anche la solidarietà faceva parte della cultura neandertaliana.

Uno specchio remoto della nostra stessa umanità

In definitiva, questa ricostruzione non solo dà un volto a un fossile. Ci mette di fronte a uno specchio remoto. Il volto del Neanderthal non è solo quello di un parente estinto, ma quello di un essere che ha vissuto, provato emozioni e camminato sullo stesso suolo che calpestiamo oggi. Forse non sapremo mai come si chiamava, cosa pensava o chi amava, ma grazie al lavoro congiunto della scienza, dell’arte e della tecnologia, possiamo guardarlo negli occhi e riconoscerci, anche se solo un po’, in essi.